Burnout bezeichnet eine besonders ausgeprägte Form beruflich und/oder privat bedingter Erschöpfung, die zum Beispiel durch ständige Frustration, zu hohe Erwartungen an die eigene Leistungsfähigkeit, Versagenserlebnisse und chronischen Stress entstehen kann. Es gibt mehr als 130 unterschiedliche Symptom-Ausprägungen, daher ist Burnout auch nicht so leicht zu diagnostizieren.

Woran erkenne ich das Burnout-Syndrom und was kann ich tun, falls ich mich selbst oder eine Person in meinem persönlichen Umfeld in der Burnout-Entwicklung vermute?

Definition – Was ist das Burnout-Syndrom?

Burnout ist ein ernsthaftes Gesundheitsproblem, das Millionen von Menschen auf der ganzen Welt betrifft. Allein in Deutschland weisen geschlechterübergreifend rund 37 Prozent der Menschen Burn-out-Symptome auf (Quelle: Statista 2024).

In der internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD) wird Burnout nicht als eigenständige Krankheit klassifiziert, sondern oft nur als Zusatzdiagnose neben z.B. einer Depression als klar definiertes Krankheitsbild. Das erschwert eine exakte Datenerhebung.

Eine Untersuchung der Betriebskrankenkasse Pronova aus dem Jahr 2023 zeigt, dass 61% der Bundesbürger befürchten, an einer Überlastung zu erkranken, jeder Fünfte (21%) stuft die Gefahr, ein Burnout zu erleiden, als „hoch“ ein (Quelle: Deutsches Ärzteblatt 2024).

Der Begriff Burnout trat das erste Mal in den 70er Jahren auf. Man bezeichnete damit eine Reaktion auf chronische Stressfaktoren im Beruf. Lange Zeit dachte man, dass Burnout nur in bestimmten sozialen Berufsgruppen auftritt, wie z.B. bei Ärzten und Pflegekräften oder auch bei Managern. Mittlerweile zeigt sich aber, dass es im Grunde jeden oder jede treffen kann, unabhängig von Beruf, Alter und Geschlecht.

Das Burnout-Syndrom hat sich längst zur Volkskrankheit entwickelt und ist nach Einstufung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Risikofaktor für Folgeerkrankungen wie Depressionen, Angststörungen oder Sucht.

Beim Burnout geht es um ein Gefühl des Ausgebrannt-Seins mit vielen unterschiedlichen Symptomen, die man unter dem Begriff Burnout-Syndrom zusammenfasst. Es gibt mehr als 130 unterschiedliche Symptom-Ausprägungen, daher ist Burnout auch nicht so einfach zu diagnostizieren. Im Zentrum stehen eine wachsende mentale und körperliche Erschöpfung und eine sinkende Leistungsfähigkeit.

Burnout-Phasen und Symptome

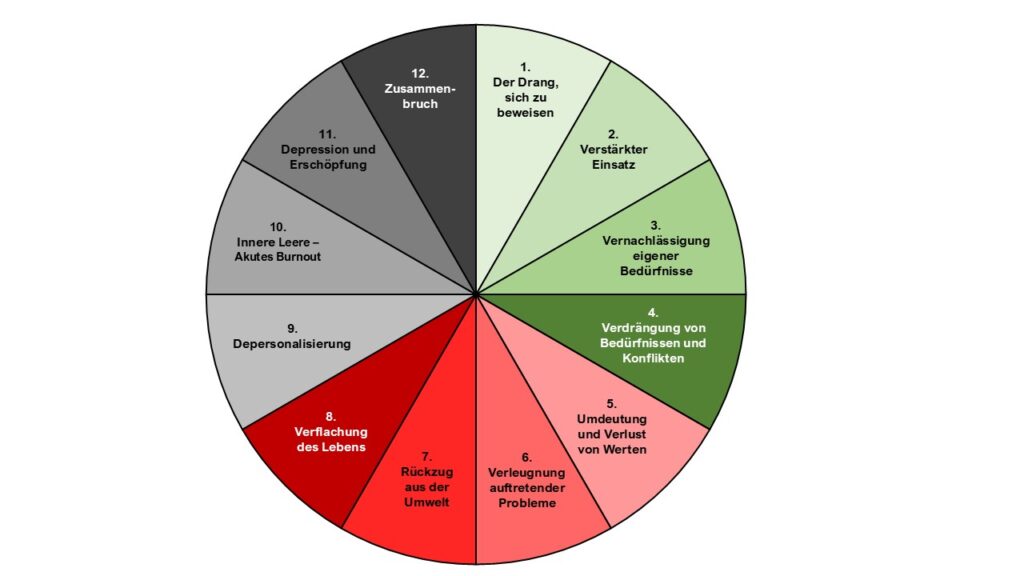

Burnout ist ein schleichender Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum – oftmals über Jahre – entwickelt und in unterschiedlichen Phasen verläuft. Hierzu gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Modelle, wie zum Beispiel das 12-Phasen-Modell von Herbert Freudenberger (deutsch-amerikanischer klinischer Psychologe und Psychoanalytiker) und Gail North.

Der Burnout-Verlauf wird nachfolgend vereinfacht dargestellt. Nicht alle Symptome oder Verhaltensweisen müssen zutreffen und können individuell sehr unterschiedlich sein, auch in Bezug auf die Ausprägung. Zudem sind die Burnout-Phasen meist nicht klar abgrenzbar und oft überlappend. Das Modell kann als Leitfaden dienen bei der Selbsteinschätzung („Was beobachte ich an mir selbst?“) und auch für die Fremdeinschätzung („Was kann ich bei anderen Personen um mich herum beobachten?“).

1. Der Drang, sich zu beweisen:

- Begeisterung für und auf der Arbeit

- starker Enthusiasmus

- starker Ehrgeiz (bis hin zur Verbissenheit)

- Perfektionismus

2. Verstärkter Einsatz:

- der Einsatz im Job wird stetig gesteigert

- ständige Hochleistungen

- ein Gefühl der Unentbehrlichkeit

- Aufgaben werden nicht delegiert

- Tendenz zur Selbstüberschätzung

- gleichzeitig Angst, nicht qualifiziert zu sein, zu wenig vorbereitet zu sein oder zu wenig zu wissen

3. Vernachlässigung eigener Bedürfnisse:

- Pausen werden vernachlässigt

- alltägliche Dinge werden vergessen oder sind unwichtig (z.B. Essen)

- Appetitlosigkeit

- übermäßige Gereiztheit

- fehlender Sinn für Humor

- Anspannung & Müdigkeit

- Schlafstörungen

- Unausgeglichenheit

- Lustlosigkeit

- der Partner / die Partnerin wird vertröstet, das sei nur vorübergehend

4. Verdrängung von Konflikten und Bedürfnissen

- Hobbies treten in den Hintergrund oder werden aufgegeben

- Konflikte werden verdrängt

- Fehlleistungen nehmen zu

- Termine gehen vergessen

- Dinge werden nicht erledigt

- man fühlt sich erschöpft, matt und grippig und ist öfters krank

- häufiges Klagen über psychosomatische Beschwerden (Kopfschmerzen, Magen/Darm, etc.)

5. Umdeutung und Verlust von Werten:

- die Arbeit hat höheren Stellenwert als alle anderen Lebensbereiche

- Vernachlässigung von Familie und Freunden

- soziale Kontakte stellen eher eine Belastung dar

- keine Lust mehr auf Kollegen oder Firmen-Events

- Sport und Bewegung werden unwichtig und stehlen zu viel Zeit

- Antriebsschwäche

- äußere Vernachlässigung (z.B. Kleidung, Rasieren)

6. Verleugnung der Probleme

- die Überarbeitung wird verleugnet

- es ist nicht wahr, dass einem alles über den Kopf wächst

- man will nicht wahrhaben, dass man die Arbeit nicht mehr bewältigt

- langsames Arbeiten

- Blockaden & Verwirrtheit

- Konzentrations- & Gedächtnisschwäche

- Intoleranz & abnehmende Flexibilität

- Widerstand gegen die Arbeit

- vermehrte Fehlzeiten

- diverse Schmerzen und vegetative Störungen (Kreislauf, Schwindel, Herzstolpern, Kurzatmigkeit, etc.)

7. Sozialer Rückzug

- man zieht sich immer weiter zurück und vertieft sich in die Arbeit

- Frustration & Orientierungslosigkeit

- eigenbrötlerisches Verhalten

- Zynismus

- man empfindet Verachtung für Kollegen, Freunde, Familie, die Welt allgemein

- es wird immer öfter vom „Aussteigen“ gesprochen

- verstärkter Missbrauch von Kaffee, Alkohol, Medikamenten, Drogen

8. Verflachung des Lebens:

- nichts macht mehr Spaß

- Gefühl der Gleichgültigkeit und Sinnlosigkeit

- Selbstmitleid und Einsamkeit

- übertriebene Reaktion auf Kritik

- Aggressivität & Misstrauen anderen gegenüber

- Verhaltensänderungen sind für Außenstehende jetzt klar sichtbar

- emotionaler Rückzug

- für andere ist man kaum noch zu erreichen & erfindet Ausreden für Absagen

9. Depersonalisierung:

- man erlebt sich irgendwie verändert und fühlt sich selbst ganz fremd

- man funktioniert nur noch wie eine Maschine & versteht sich selbst nicht mehr

- eigene Bedürfnisse werden nicht mehr erkannt

- die eigene Person wird entwertet und als unwichtig angesehen

- der Kontakt zum eigenen Körper geht verloren

- Krankheiten und körperliche Schäden werden ignoriert, es finden keine Arztbesuche mehr statt

10. Innere Leere:

- die innere Leere ist kaum auszuhalten

- Gefühl der Nutzlosigkeit

- Gefühl des inneren Abgestorben-Seins

- starke Emotionswechsel wie z.B. plötzliches heftiges Weinen

- Verzweiflung, Ängste, Panikattacken

- negative Einstellung zum Leben

11. Depression und Erschöpfung

Die Symptombilder dieser Phase sind der einer schweren Depression sehr ähnlich:

- Hoffnungslosigkeit & Verzweiflung

- Freudlosigkeit

- Desinteresse

- Gefühllosigkeit

- Apathie

- kaum Initiative und Motivation

- große Entscheidungsschwächen

- Selbsthass

- Suizidgedanken & Suizidversuche

12. Zusammenbruch

In der letzten Phase steht der/die Betroffene vor der totalen emotionalen, körperlichen und mentalen Erschöpfung. Nichts geht mehr. Stark erhöhte Suizidalität. Ein lebensgefährlicher Zustand.

In der Burnout-Entwicklung – Was kann ich tun?

In den Burnout-Phasen 1-4 ist eine aktive Auseinandersetzung mit den eigenen Lebensinhalten und Themen absolut empfehlenswert. Professionelle Beratung oder Coaching kann hierbei sehr hilfreich sein. Befindet man sich in den Phasen 5-8, wurde meist der (Haus-)Arzt bereits aufgesucht und eine Psychotherapie ambulant oder auch stationär empfohlen. Ab Burnout-Phase 9 ist in der Regel ein Klinikaufenthalt notwendig aufgrund der akuten Gefährdung für die eigene Gesundheit.

Je eher man die Burnout-Symptomatik erkennt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, nicht ernsthaft zu erkranken. Die eigene Situation sollte daher frühzeitig betrachtet werden.

Wichtig dabei ist eine ehrliche Selbstreflexion. Hilfreich ist es manchmal, sich eine Einschätzung bei Freunden und/oder der Familie einzuholen: „Habe ich mich verändert?“ oder „Hat sich mein Verhalten verändert?“

Findest du dich bei den genannten Symptomen und Verhaltensweisen wieder? Hast du das Gefühl, vielleicht in die Burnout-Spirale geraten zu sein? Dann findest du nachfolgend vier Handlungsimpulse:

1. Denk- und Verhaltensweisen ändern:

- Arbeitsbelastung reduzieren

- Perfektionismus ablegen

- Erwartungen reduzieren

- Mehr Delegieren

2. Den inneren Druck reduzieren:

- Stress abbauen, z.B. durch Bewegung & Sport

- Entspannungsmethoden

- Achtsamkeitsübungen

3. Für privaten Ausgleich sorgen:

- soziale Kontakte pflegen, auch außerhalb der Arbeit

- die „heiligen“ Termine einhalten: Lauf-Treff, Spiele-Abende,…

- Hobbies & Kreativität (Musik, malen, tanzen, töpfern, …)

4. Sich Hilfe und Unterstützung holen:

- mit vertrauten Kollegen/Kolleginnen, Freunden und Familie sprechen

- den Vorgesetzten ansprechen bezüglich Maßnahmen

- professionelle Unterstützung durch Hausarzt, Betriebsarzt, Psychotherapie

Prävention spielt eine entscheidende Rolle, damit es es gar nicht erst zur Burnout-Entwicklung kommt. In meinem aktuellen Workshop Stress lass nach! stelle ich dir wirkungsvolle Möglichkeiten zur Burnout-Prävention vor. Gemeinsam stärken wir deine seelische Widerstandskraft und steigern deine Stress-Kompetenz.

Die Rolle der Führungskraft

Im Umgang mit betroffenen Mitarbeitenden ist das Verhalten und die Unterstützung der Führungskraft enorm wichtig. Die Führungskraft ist idealerweise eine Vertrauensperson, die den Mitarbeitenden auf seinem Weg begleitet. Sie ist jedoch nicht allein verantwortlich für die Genesung des Mitarbeitenden oder das Gelingen einer Wiedereingliederung.

Bist du Führungskraft? Gibt es jemanden in deinem Team, von dem du glaubst, dass er oder sie enorm unter Stress steht und vielleicht von einer Burnout-Entwicklung betroffen sein könnte? Dann findest du hier drei Handlungsimpulse:

(Quelle: psyGA – Initiative Neue Qualität der Arbeit)

1. Ansprechen statt Ignorieren:

Genau hinschauen und Mitarbeitende, die unter Stress und Belastung zu leiden scheinen, frühzeitig aktiv ansprechen. Das ist sicherlich keine leichte Aufgabe. Vielleicht findest du die Frage zu intim. Oder du weißt nicht, wie du auf die Antwort reagieren sollst. Die zeitnahe Ansprache kann aber die Chance erhöhen, dass du gemeinsam mit deinem Teammitglied eine größere Krise verhinderst. Außerdem wünschen sich die allermeisten Mitarbeitenden, dass sich jemand für ihre Probleme wirklich interessiert.

2. Signale richtig deuten:

Auf Verhaltensänderungen achten, die in starkem Kontrast zum „normalen“ Verhalten des Teammitglieds stehen. Beispiele hierfür sind:

- ein ansonsten geselliger Mitarbeiter zieht sich von den Kollegen zurück, wird eigenbrötlerisch (sozialer Rückzug)

- übermäßige Gereiztheit & Aggression

- übertriebene Reaktion auf Kritik (z.B. Tränenausbruch)

- ständiges Klagen, Jammern, Beschweren

- auffällige Leistungseinbußen (z.B. extrem verlangsamtes Arbeiten, übermäßige Kontrolle der eigenen Arbeit, häufige und wiederholte Fehler)

- hohe Ausfallzeiten (häufige Fehltage, wiederholtes Zuspätkommen)

3. Unterstützung anbieten:

Biete deinem Teammitglied ein Gespräch in ruhiger Atmosphäre an. Frage offen, wie es ihm oder ihr geht und ob du etwas für ihn oder sie tun kannst. Informiere dich vorab in deinem Unternehmen, welche Personen oder welche Abteilung dir selbst hierbei Unterstützung bieten (beispielsweise der Betriebsarzt oder die Personalabteilung). Dann kannst du dein Teammitglied mit hilfreichen Informationen versorgen und mit echtem Interesse und Ideen zur Seite stehen.

Speziell für Führungskräfte geht es in meinem aktuellen Workshop Burnout-Prävention für Führungskräfte um die Früherkennung einer Burnout-Entwicklung im Team sowie Unterstützungsmöglichkeiten und schnelle Hilfe für die Betroffenen durch die Führungskraft.